研修2日目

2025年6月8日

當山 雄介

北京首都国際空港に降り立った瞬間、窓越しに見えたのは、まるで天を衝くようなガラス張りの超高層ビル群だった。

金融関係のオフィスビルが林立し、その合間には数百年の歴史を誇る建造物が顔をのぞかせる。新旧がぶつかり合い、混ざり合う都市、それが北京だった。

市街地に入ると、一気に人の熱気に包まれる。歩道には歩行者があふれ、街全体がまるで躍動する生命体のように生きていた。

ただ、至る所に立つ警備員の姿が、どこか不穏な緊張感を醸し出す。

とくに天安門広場周辺は警備が異様なまでに厳重で、ホテルから徒歩15分ほどの距離であるにもかかわらず、何度もパスポートチェックが入るため、容易には近づけなかった。

そんな喧騒を抜けて、まず足を運んだのは「徳寿堂薬局」

診療所を併設した歴史ある薬局で、風邪や病気を患ってから訪れるのではなく「未病」の段階で、自分の体を整えるために通う人が多いように感じられた。

店内で勧められたのは、サンザシや陳皮、甘草、乾燥させたバラの花、烏梅、桑の実などをブレンドしたジュース。

酸味を予想していたが、実際は穏やかな自然の甘味が広がり、微か に木の根のような香りと、ぜんざいに似た豆の柔らかな甘みが重なって、どこか懐かしくも新しい味だった。

日本では蜂蜜でコーティングする丸剤だが、中国では蝋を使い、生薬をぎゅっと押し込んで固める。

その大きめの丸剤を糸で通してブレスレットにしたものも販売されていた。

香りを楽しむアクセサリーとして人気だが、水濡れ厳禁という一面もある。

そこから次の目的地「同仁堂薬局本店」へ向かう道すがら、北京の下町・

ここは言ってみれば"もうひとつの北京"―――華やかなビル街とは対極にある、貧しさと生活感が混在する路地裏だ。

お腹丸出しで歩く人、歩きタバコにポイ捨て、スマホ片手に自転車で走る人。

クラクションの応酬、エアコンのない家々。

暑さを避けて路地に集まった人々が、中国将棋を囲み談笑する姿に、どこか懐かしさとたくましさを感じた。

ガイドの王さんによれば、ここには高度経済成長の波に乗り切れなかった人々が多く住んでおり、30代夫婦の平均月収は1000元(約20万円)前後。

胡同に暮らす人々はさらにその下を行くという。

徒歩15分も歩けばまた別世界―――繁華街へと戻り、目的地の同仁堂薬局本店にたどり着く。

ここは清の時代から続く、王朝にも処方を納めていた由緒ある薬局だ。

店内には冬虫夏草や太行山脈の薬用人参、燕の巣などの高級生薬が所狭しと並び、それらを使った丸薬や化粧品、日用品が美しくディスプレイされていた。

なかでも印象的だったのは「

黒胡麻、サンザシ、大棗などの生薬を煮込み、甘く味付けして固めた滋養菓子で、乾燥による不調や月経過多の改善、そして気血を補うための補助食として用いられている。

500gで2360元、日本円で約5000円という高価な逸品だ。

生薬の品質には等級があり、その目利きは中薬師(薬剤師)の腕にかかっている。

中国では自然由来の生薬は当たり外れがあるのが前提で「今年のイチゴは甘いね」くらいの感覚で判断するという。

良質な生薬が採れた年には服用量が少なく済むが、不作の年は多く飲む必要がある。

一方、日本では有効成分の含有量を厳密に管理し、複数の産地の生薬を混ぜて品質を平均化する。

どちらが良いという話ではないが、生薬を文化として扱う中国と、医薬品として扱う日本のアプローチの違いが浮き彫りになる。

旅の最後に訪れたのは、今年オープンした同仁堂の若者向け施設。

「医食同源」を掲げ、中国政府の掲げる国民健康促進計画「大衛生」を体現するような施設である。

薬膳レストラン、生薬入りスイーツやパン工房、匂い袋作り体験、傷寒論のレプリカ展示など、まさに"中医学テーマパーク"とも呼べる内容だった。

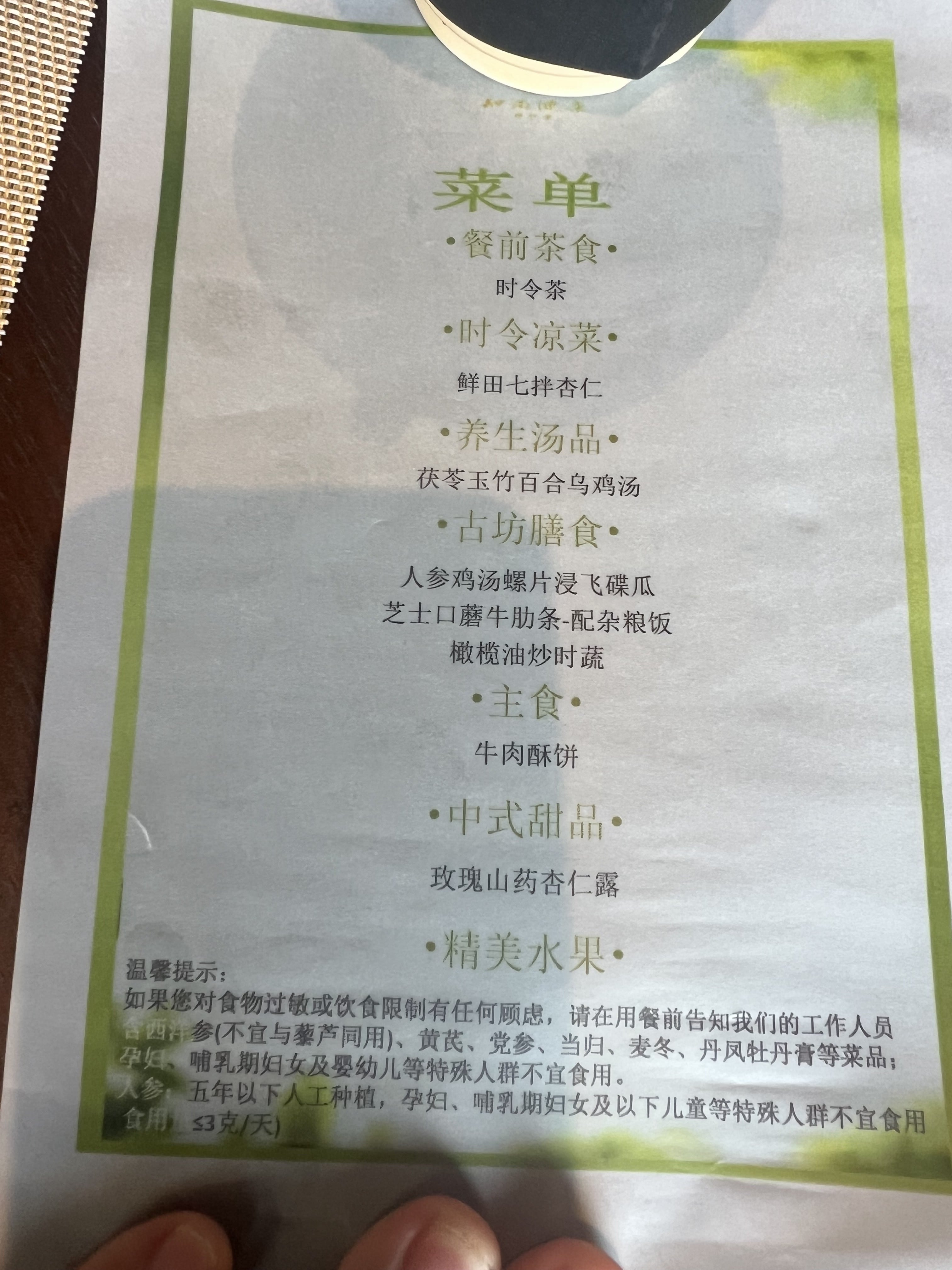

夕食はその薬膳レストランでいただいた。

前菜は杏仁入りの季節の野菜サラダ。

スープは烏骨鶏の出汁に百合根や茯苓を加えたものや、巻貝とアボカドのスープ、牛リブロースのミネストローネなどバリエーションに富む。

デザートは、バラの花や杏仁、山薬を使ったスムージーと、フルーツの盛り合わせ。

中国産とは思えないほど甘味がしっかりしており、スイカ、メロン、イチゴ、ブルーベリーは日本で食べるそれと遜色なかった。

今回の旅で強く感じたのは「中国はもはや田舎ではない」ということ。

GDP世界2位という肩書きは伊達ではなく、北京は大発展を遂げたグローバル都市だ。

ただし、その裏にはフートンのような貧困地域も存在し、格差もまた確かに息づいている。

そして、生薬が生活にこれほどまでに溶け込んでいる国を見たことで、日本における生薬の位置づけや可能性について深く考えさせられた。

「薬として」だけでなく「文化として」「食として」「体験として」―――多様なアプローチが存在することを、この旅は教えてくれた。

北京はただの観光地ではない。

生薬と共に生きる人々の生活、その文化の奥行きに触れることができた、貴重な時間だった。